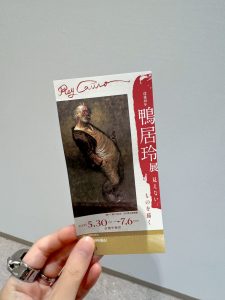

京都・没後40年 鴨井怜展 見えないものを描く

Posted on

今回は京都・JR京都伊勢丹に隣接する美術館「えき」KYOTOで開催されている「没後40年 鴨井怜展 見えないものを描く」へ行ってきました。

今回の展覧会ではモチーフごとに1から5章で分かれており、笠間日動美術館、ひろしま美術館、石川県立美術館、長崎県美術館の作品を中心に、画業初期から絶筆に至るまでの作品(未発表作品も含む)によって構成されています。

第1章「モティーフと模索と選択」

戦後間もない頃に欧米から入ってきた抽象絵画やアンフォルメルなどといった傾向の美術に鴨井氏も影響を受けており、それらの中でもシュールレアリスムの現実と虚構が入り混じる世界観は後に描く宙に浮かぶ岩や教会の表現として取り入れられています。

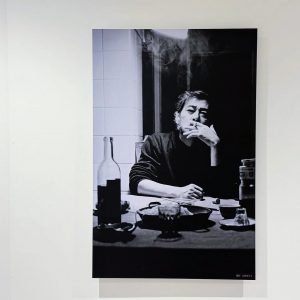

第2章「自画像」

1971年にスペインへ渡って以来、鴨井氏は単身像をテーマとし、様々な人々に自身を投影し、自らの分身、自画像として描きます。

しかし1982年以降、神戸に定住してからは以前とは異なる、キャンバスを前に放心した自画像を描くようになり、初期と後半での作風の違いは明白で、自画像はその時々の鴨井氏の内面や思いを知ることが出来る作品です。

第3章「私の村の酔っぱらい」

「私の村」は鴨井氏が愛したマドリードから南へ約200kmへ位置するバルデペーニャスのこと。この頃の人間関係や交流で鴨井氏は踊る男性や傷を負った兵士などをテーマにした作品たちを描くようになります。

拠点を移した後にも幾度となく描かれるテーマの一つです。

第4章「女性像」

1977年、帰国後に鴨井氏が新たな挑戦として取り組んだのが女性像。

鴨井氏が自身の中で落とし込むのが困難としていたテーマであったが外国映画から着想を得た「石の花」「LOVE」シリーズに着手します。

それまでの他作品と異なり、神々しい聖人のような姿で表現されています。

第5章「教会」

風景画を描くことがあまりなかったという鴨井氏だが1969年以降は繰り返し描かれているテーマの一つです。

描くきっかけとなったのは宗教の影響が強い国に滞在していた際、鴨井氏自身が無宗教であることから。しかし、鴨井氏は特別に宗教的な関連はないと答えています。

教会を描くことで自身が無宗教者であるという思いを乗せた鴨井氏の本質が表れている作品。

「弥縫録」

中国を舞台にした歴史小説で知られる陳舜臣(ちんしゅんしん)氏のエッセイ『弥縫録 中国名言集』のために手掛けた挿絵原画の展示。

挿絵はデッサン風やイラスト風のものまで様々であり、鴨井氏の描く絵の幅の広さを知ることが出来ます。

戦後の日本美術界の奇才と称された鴨居玲氏。

「人間とは何か」を追求し続けた鴨井氏にとって「写実」とは見えないものを描くことであるとし、人間の内面、自らの理念を人物像などのテーマを通して表現されてきました。

鴨井氏の死生観を垣間見ることが出来る作品群は見る者全ての感情を動かします。

鴨井怜 略歴

1928年 父悠、母茂代の二男として石川県金沢市に生まれる。

1946年(18歳) 金沢美術工芸専門学校(現・金沢美術工芸大学)予科に入学し、講師の宮本三郎氏の教えを受ける。

1959年〜66年(31〜38歳) フランス、ブラジル、イタリアそしてスペインなどを巡る。

1968年(40歳) 日動画廊(大阪)で初の個展を開催。

1969年・昭和会展優秀賞、安井賞を受賞。

1971年(43歳) アトリエをスペインに構え、マドリード、バルデペーニャス、トレドなどで住む。その後、パリとニューヨークで個展を開催。

1977年(49歳) 帰国。神戸にアトリエを構える。

1984年(56歳) 兵庫県文化賞を受賞。

1985年 神戸の自宅で亡くなる。(享年57歳)

会期

2025年5月30日(金)~7月6日(日)

※会期中無休

開館時間

10:00~19:30 (入館締切:閉館30分前)

入館料

一般 1100円

高・大学生 900円

小・中学生 500円